インドア練習に切り替えてスコア急上昇!アベレージゴルファーが劇的な成長

3月からインドアゴルフ練習場の会員となり、それまで通っていた屋外の打ちっぱなしから、室内での「1時間の打ち放題」スタイルに練習環境を大きくシフトしました。

最初は「気分転換になれば」という軽い気持ちでしたが、3ヶ月ほどが経過し、想像以上の成果が表れています。

スコアは「97 → 90 → 84」…そして気が付いたら30台!

インドア練習を始めてからわずか3ラウンドで、スコアが驚くほど改善。

そしてついには84という自己ベストに近い数字を記録。

しかも、直近のラウンドでは、10年ぶりとも言えるハーフ30台も飛び出し、自分でも信じられない成長を実感しています。

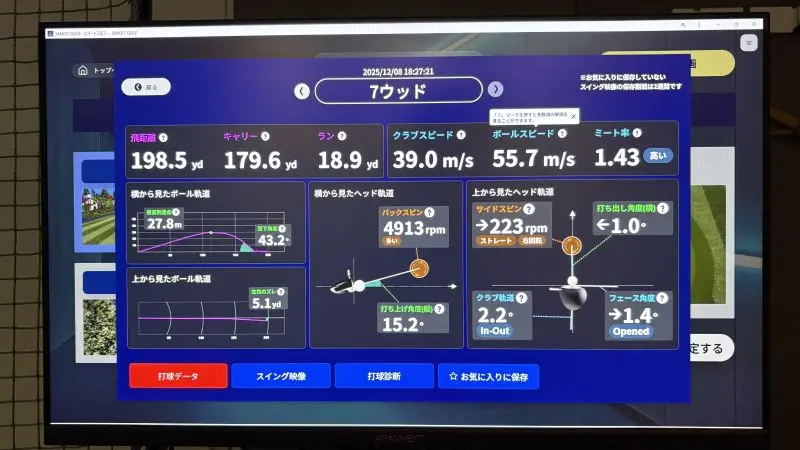

特に印象的だったのが、パー5(509ヤード)でのセカンドショット。

残り200ヤードほどの距離を得意のショートウッド(7W)でグリーンを狙ったら、ピン奥3メートルに乗せ、そのまま楽々バーディ。

これまでになかったような、気持ちよくゴルフができた一日でした。

平日の朝と夜に通う「ルーティン練習」

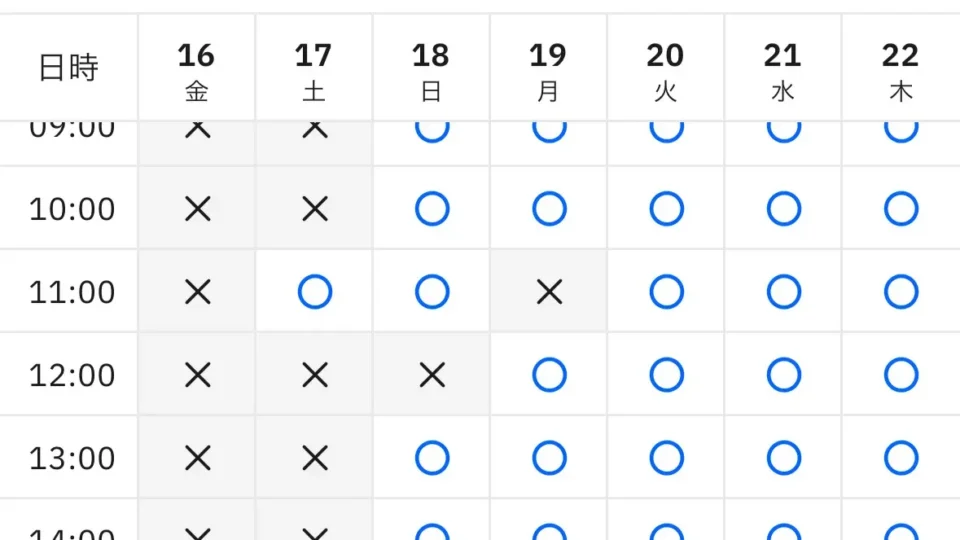

インドア練習を始めてから、練習の頻度も自然と上がり、週4〜5日は通っています。

このひと月は練習内容を明確に分けており、特に朝は出勤前の30〜40分で「50°のウェッジを使った1~3ヤードのアプローチ」に特化。

夜は仕事帰りに7番アイアンと50度ウェッジを小一時間の打ち込み。

朝はスラックス&革靴でもできる、ごく軽めのアプローチ練習。

革靴で、汗もかかず、でも内容は濃密に。

これが「アプローチイップス」克服にもつながったように感じています。

距離別の分解練習が効いた!

夜の練習では、まず50度ウェッジで1ヤードのアプローチから始め、数球ずつ徐々に距離を伸ばしながら50ヤード、70ヤード、100ヤードと段階的に打っていきます。

特に100ヤードは「確実にグリーンに乗せる」ことを意識し、10球は集中して打つようにしています。

レイアップは100ヤード残しとすれば、自然にパーオン率もボギーオン率も向上します。

身体がほぐれてきたら、7番アイアンを使って100ヤードキャリーのコントロールショット。

「方向性=ライン出し」と言ってしまえばそれまでですが、意識的に「ヘッドの芯に当てて方向性重視」で打つことで、より実戦的なスイングの精度が身についてきた気がします。

それから徐々にフルショットで150ヤードまでスイング強度をアップ。

ここでも縦の距離のズレよりも、左右のブレを少なくすることを最優先にフィニッシュをしっかり取ることにしています。

スコア改善のカギは「脱力」と「右手首の掌屈」

スイングで特に意識しているのは、「アドレスでの脱力」。

グリップの握りすぎや、バックスイング時の力みを極力無くすことで、スムーズな動きが可能になりました。

アプローチもグリップ圧はクラブが落ちないくらいに軽く持ち、それがすべてに好転していることからショットにも取り入れて安定するようになったのです。

バックスイングはゆっくりと上げ、トップでは右手首をしっかり折る「掌屈」を意識。

これによってフェース面のコントロールが安定し、方向性がグッと向上しました。

ダウンスイングは左足の踏み込みから切り返し、力を抜いたまま右ひじを身体の近くに通します。

できる限りフェースを返さないように手首を我慢してインパクト!

左ひじを抜かずにフィニッシュまで振り抜く。

最後は「ピシッ」とフィニッシュの形を決めることで、ミスショットも減ってきました。

「右側意識」でショットが安定!

そして、最近になって特に効果を感じているのが、「体の右側の意識」。

プロの中にはフォロースルーでスイングの良し悪しが決まるイメージを持つ方もいらっしゃるそうですが、私は逆のタイプです。

スイング中、右半身の動きを意識することで、トップやチョロといったミスが格段に減り、ボールコンタクトも安定してきました。

これは、インドア練習の打ち放題で私自身が試行錯誤の中でたどり着いた感覚ですが、同じように悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。

先日の女子プロゴルフでは熊の出没によって短縮されていましたが、私が出会ったのは幸運にも鹿のカップル。

食事の邪魔をしてしました笑